Сын Самурая: модернист-экспериментатор Акира Куросава - «Интервью»

Сегодня в честь 50-летия «Дерсу Узала![Сын Самурая: модернист-экспериментатор Акира Куросава - «Интервью»]() » оскароносный фильм будут показывать по Первому каналу в 14-15. Это одна из видных работ культового японского режиссера Акиры Куросавы

» оскароносный фильм будут показывать по Первому каналу в 14-15. Это одна из видных работ культового японского режиссера Акиры Куросавы![]() , автора «Семи самураев

, автора «Семи самураев![]() » и революционного «Расёмона

» и революционного «Расёмона![]() ». Вспоминаем текст Андрея Гореликова, написанный к юбилею самого загадочного и узнаваемого мастера кино: о жизни и судьбе, сложных отношениях с родиной и очень близких — с русской культурой.

». Вспоминаем текст Андрея Гореликова, написанный к юбилею самого загадочного и узнаваемого мастера кино: о жизни и судьбе, сложных отношениях с родиной и очень близких — с русской культурой.

Отец будущего режиссера происходил из дворянской, собственно, самурайской семьи, его мать была из купеческого сословия. Акира был младшим из восьми детей, правда, к моменту его рождения один из братьев уже умер. У мальчика остались сестры и старший брат Хейдо, который работал «закадровым голосом» на сеансах немых фильмов. Конечно, Хейдо приучил Акиру к западным фильмам — притом что обеспеченная столичная семья Куросава сама по себе была достаточно вестернизированной.

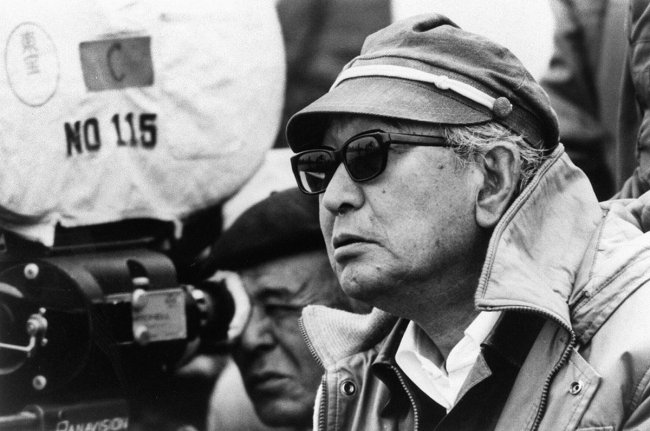

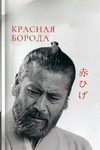

Еще один портрет Акиры Куросавы

В 1923 году в Токио произошло землетрясение. Брат повел Акиру на улицу, чтобы тот увидел последствия катастрофы. Когда 13-летний мальчик пытался отвернуться, Хейдо силой заставлял его смотреть на трупы людей и лошадей.

Еще через десять лет Хейдо покончит с собой. Надо полагать, в определенной степени он был одной из довольно многочисленных и позабытых жертв звуковой революции в кинематографе. Акира остался за старшего. Ему было суждено подчинить себе кино, не покорившееся его брату – образцу для подражания. Фильмы Куросавы будут состоять из тех же воспринятых в юности элементов. Боль личной утраты, боль народа, боль Земли. Притягательность зрелища и неумолимость прикованного к разрушению взгляда. Одержимость.

Тосиро Мифунэ «снялся» в аниме «Онимуся»

Конфликт фильмов Куросавы обычно можно свести к конфликту человека и мира. Шекспировский, толстовский, японский герой глазами режиссера мучительно пытается вырваться из рамки, из пейзажа, в котором оказался. Чаще побеждает мир. Если и человек, то его победа, как сказано в «Семи самураях![]() » (1954), ему не принадлежит. Но почему-то все равно оказывается, нужно бороться.

» (1954), ему не принадлежит. Но почему-то все равно оказывается, нужно бороться.

Начав с патриотического кино времен войны, Куросава стал певцом индивидуальности, апологетом человека, обреченного на экзистенциальный выбор. Считается, что это в частности отвратило от него именно японское критическое и кинематографическое сообщество. Впрочем, два десятилетия он черпал вдохновение именно в японской истории, мифологии, героике. «Гений дзюдо» (1965) национальным стилем побеждает американского боксера. «Телохранитель![]() » (1961), «Отважный самурай

» (1961), «Отважный самурай![]() » (1962), «Семь самураев», гордые люди с оружием. В его поздних эпических лентах «Кагемуся: Тень воина

» (1962), «Семь самураев», гордые люди с оружием. В его поздних эпических лентах «Кагемуся: Тень воина![]() » (1980) и «Ран

» (1980) и «Ран![]() » (1985) гордость сокрушается жерновами истории, но и там рядом с падением соседствует величие.

» (1985) гордость сокрушается жерновами истории, но и там рядом с падением соседствует величие.

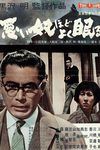

«Телохранитель»

Куросава всегда стремился властвовать над всем в своих фильмах. Знаменит его метод: снимать каждую сцену несколькими камерами с длинными объективами, чтобы режиссер один знал, что из снятого пойдет в работу — актерами оставалось лишь играть максимально натурально. Куросава дотошно корпел над сценарием вместе с авторами, выстраивал огромные, избыточно натуралистические декорации, помнил каждый снятый кадр и, наконец, сам монтировал фильм — любимая для него часть работы. Режиссер — божество, которое одно только может увидеть все, случившееся в чаще в фильме «Расёмон![]() » (1950). Он же — мальчик, играющий в кондуктора трамвая на свалке, сам себе вагоновожатый, пассажиры, трамвай.

» (1950). Он же — мальчик, играющий в кондуктора трамвая на свалке, сам себе вагоновожатый, пассажиры, трамвай.

Преданные Куросаве коллеги говорили между собой, что тот — лучший режиссер студии «Тохо», лучший сценарист в Японии и лучший монтажер в мире. Возможно, Куросава был так захвачен монтажом, потому что здесь контроль автора над произведением, да и над зрителем, проявляется полным образом. Считается, что Куросава популяризировал и довел до совершенства осевую склейку: вид джампката, когда резко меняется расстояние по оси между камерой и объектом. То есть, нас резко кидает по направлению к или от героя или предмета внутри одного кадра. Это прием, который в некотором смысле обнажает нереалистичность происходящего, уничтожает «естественность». Для режиссера кино — это условность, игра. Но игра не перестает быть важной, как сама жизнь, вроде той же игры мальчика в «Под стук трамвайных колес![]() » (1970).

» (1970).

Матросы против драконов: о «Броненосце "Потемкине"» Эйзенштейна

Очевидно, что на Куросаву повлиял немецкий экспрессионизм. Он всегда называл Ланга![]() и Мурнау

и Мурнау![]() в числе любимых режиссеров, как и, например, Эйзенштейна

в числе любимых режиссеров, как и, например, Эйзенштейна![]() . Причем «Ивана Грозного

. Причем «Ивана Грозного![]() » ставил выше всех его фильмов. Экспрессивные, резкие контрасты, монтажные склейки, оригинальная работа с темпоритмом отчетливо проявились в «Расемоне». Только это сделало возможным перенести на экран текст модернистской новеллы Акутагавы. Еще один частый прием в фильме — «вытесняющий» монтаж, когда один кадр покрывает другой, будто читаешь страницы книги. Это все было очень близко западному зрителю, который успел соскучиться по экспрессивности. И не очень укладывалось в сложившуюся японскую традицию деликатного, незаметного повествования. Так, «самый японский из японских» режиссеров Ясудзиро Одзу

» ставил выше всех его фильмов. Экспрессивные, резкие контрасты, монтажные склейки, оригинальная работа с темпоритмом отчетливо проявились в «Расемоне». Только это сделало возможным перенести на экран текст модернистской новеллы Акутагавы. Еще один частый прием в фильме — «вытесняющий» монтаж, когда один кадр покрывает другой, будто читаешь страницы книги. Это все было очень близко западному зрителю, который успел соскучиться по экспрессивности. И не очень укладывалось в сложившуюся японскую традицию деликатного, незаметного повествования. Так, «самый японский из японских» режиссеров Ясудзиро Одзу![]() к монтажу вообще относился с явным недоверием. Но деликатно созерцать — это не для Куросавы. Он хотел действовать.

к монтажу вообще относился с явным недоверием. Но деликатно созерцать — это не для Куросавы. Он хотел действовать.

По словам Куросавы, он не мог контролировать только «своего» актера Тосиру Мифунэ![]() , неукротимого дилетанта и главного киносамурая. Двое понимали друг друга с полуслова, но после «Красной бороды

, неукротимого дилетанта и главного киносамурая. Двое понимали друг друга с полуслова, но после «Красной бороды![]() » (1965), гуманистической притчи о докторе в традиционном японском захолустье, наступил разрыв. Мифунэ продолжил играть японских героев «на экспорт». Говорят также, что ему должна была достаться роль Оби Вана из «Звездных войн

» (1965), гуманистической притчи о докторе в традиционном японском захолустье, наступил разрыв. Мифунэ продолжил играть японских героев «на экспорт». Говорят также, что ему должна была достаться роль Оби Вана из «Звездных войн![]() » – сэнсэя с лучевым мечом. Ведь, как известно, без самурайско-приключенческих фильмов Куросавы не было бы ни вестерна, ни космооперы. Режиссер оказал колоссальное влияние на авторское и массовое мировое кино как бы отраженным светом. Зато соотечественники отыгрались на нем при первом же кризисе мастера.

» – сэнсэя с лучевым мечом. Ведь, как известно, без самурайско-приключенческих фильмов Куросавы не было бы ни вестерна, ни космооперы. Режиссер оказал колоссальное влияние на авторское и массовое мировое кино как бы отраженным светом. Зато соотечественники отыгрались на нем при первом же кризисе мастера.

Свободная камера и пластичные декорации гения Мурнау

Корпоративный японский дух требовал ненавидеть выскочку. Грубого, крикливого, нарочитого и наивного в своих таких «неяпонских» фильмах. После провала «Под стук трамвайных колес», где Куросава впервые обратился к цвету, он попытался покончить с собой. Затем ему протянули руку помощи — из Советского Союза.

Мировой и российский успех «Дерсу Узала![]() » (1975), хочется думать, примирили классика с долей непонятого пророка в своем отечестве. После «Тени воина» об оборванце в роли полководца и очередной вдохновленной Шекспиром саги «Ран», Куросава сказал о японской истории уже почти все, что хотел.

» (1975), хочется думать, примирили классика с долей непонятого пророка в своем отечестве. После «Тени воина» об оборванце в роли полководца и очередной вдохновленной Шекспиром саги «Ран», Куросава сказал о японской истории уже почти все, что хотел.

«Ран»

И все же его широко известная репутация интернационального, вестернизированного творца в оппозиции чисто национальным гениям Одзу или Мидзогути![]() парадоксальна. Разве победное шествие японской развлекательной культуры в конце XX века — не его заслуга? Мастера боевых искусств, самураи и, как уже сказано, джедаи без усилий Куросавы могли и не выжить. Японские войска не смогли покорить мир, а фильмы, манга, аниме смогли. Благодаря Куросаве, превратившему жанровое искусство в большой стиль. Поэтому, скрепя сердце, на родине в конце жизни признали вклад режиссера и стали спонсировать его фильмы: до этого финансы выделяли то русские, то французы, то Джордж Лукас

парадоксальна. Разве победное шествие японской развлекательной культуры в конце XX века — не его заслуга? Мастера боевых искусств, самураи и, как уже сказано, джедаи без усилий Куросавы могли и не выжить. Японские войска не смогли покорить мир, а фильмы, манга, аниме смогли. Благодаря Куросаве, превратившему жанровое искусство в большой стиль. Поэтому, скрепя сердце, на родине в конце жизни признали вклад режиссера и стали спонсировать его фильмы: до этого финансы выделяли то русские, то французы, то Джордж Лукас![]() .

.

Судьба Куросавы на родине отчасти напоминает судьбу Ингмара Бергмана![]() . Обоих любили за пределами родного дома. Обоих упрекали в незнании национального характера и пренебрежении особенностями местной кинематографии. Оба были очень продуктивны в зрелые годы и очень неспешны в старости. И тот и другой не доверяли цветному кино, хотя со временем обратились к нему (и потом не отступались). Бергман и Куросава любили «сказочное» средневековье, семейные драмы. Они оставались модернистами-экспериментаторами. И, конечно, что бы ни говорили шведы, без Бергмана мы бы не знали Швеции и Скандинавии. То же – с Куросавой и Японией.

. Обоих любили за пределами родного дома. Обоих упрекали в незнании национального характера и пренебрежении особенностями местной кинематографии. Оба были очень продуктивны в зрелые годы и очень неспешны в старости. И тот и другой не доверяли цветному кино, хотя со временем обратились к нему (и потом не отступались). Бергман и Куросава любили «сказочное» средневековье, семейные драмы. Они оставались модернистами-экспериментаторами. И, конечно, что бы ни говорили шведы, без Бергмана мы бы не знали Швеции и Скандинавии. То же – с Куросавой и Японией.

Почему Ингмар Бергман не стареет

Куросава все же был совершенным японцем. Мегаломания некоторых проектов, когда Куросава строил целый город ради пары сцен, а затем еще специально состаривал дома для более натуральной изношенности, вполне в духе местного подхода к зрелищам. Такова и совершенно местная проблематика: например, в «Плохие спят спокойно![]() » (1960) низшие члены корпорации не могут перечить высшим, потому идут на самоубийства и преступления. Если Куросава пропагандирует индивидуальность, демократизм и свободу выбора — то именно потому, что как японец он остро чувствует эту проблему. Наконец, разве апроприация внешних приемов и элементов западной культуры — не то, на чем поднялась и развилась в XX веке вся страна, не дух ли новизны, охвативший японцев?

» (1960) низшие члены корпорации не могут перечить высшим, потому идут на самоубийства и преступления. Если Куросава пропагандирует индивидуальность, демократизм и свободу выбора — то именно потому, что как японец он остро чувствует эту проблему. Наконец, разве апроприация внешних приемов и элементов западной культуры — не то, на чем поднялась и развилась в XX веке вся страна, не дух ли новизны, охвативший японцев?

Что до внутреннего принятия, тут все не так просто. Когда Ричард Гир![]() приехал сниматься в «Августовской рапсодии

приехал сниматься в «Августовской рапсодии![]() » (1991), он увидел пожилого мастера, вокруг которого подобострастно стояли члены команды. Стоило Куросаве назвать чье-то имя, этот человек прыжками бежал к режиссеру, выкрикивая: «Да! Спасибо!» Когда в этих условиях Гир попробовал спорить с Куросавой о методе съемок — на него посмотрели, как на дурака. Сама же «Рапсодия», предпоследний фильм мастера, рассказывал о нескольких поколениях японской семьи, осмысляющих гибель Нагасаки в ядерном пламени. Старуха, потерявшая в бомбардировке мужа, заслышав гром, бежит с зонтиком в дождь — спасать семью. Видимо, тот же роковой дождь, что льет на больную землю в «Расемоне», «Самураях» и других фильмах Куросавы. На этот раз режиссера «правильно» поняли уже на Западе, и пресса шипела, что Куросава ударился в японский национализм, вместо покаяний за Перл-Харбор. Что ж, в 80 лет ему было уже нечего бояться.

» (1991), он увидел пожилого мастера, вокруг которого подобострастно стояли члены команды. Стоило Куросаве назвать чье-то имя, этот человек прыжками бежал к режиссеру, выкрикивая: «Да! Спасибо!» Когда в этих условиях Гир попробовал спорить с Куросавой о методе съемок — на него посмотрели, как на дурака. Сама же «Рапсодия», предпоследний фильм мастера, рассказывал о нескольких поколениях японской семьи, осмысляющих гибель Нагасаки в ядерном пламени. Старуха, потерявшая в бомбардировке мужа, заслышав гром, бежит с зонтиком в дождь — спасать семью. Видимо, тот же роковой дождь, что льет на больную землю в «Расемоне», «Самураях» и других фильмах Куросавы. На этот раз режиссера «правильно» поняли уже на Западе, и пресса шипела, что Куросава ударился в японский национализм, вместо покаяний за Перл-Харбор. Что ж, в 80 лет ему было уже нечего бояться.

«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему»: как философия стоицизма привела джедаев к краху

В России репутации Куросавы не может помешать уже ничего. Ведь он снял в том числе лучшие экранизации русской классики: «Идиота![]() » (1951) по Достоевскому и «Жить

» (1951) по Достоевскому и «Жить![]() » (1952) по «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого. Есть еще экранизация «На дне» (1957) Максима Горького и упомянутый «Дерсу Узала» по книге исследователя Сибири Владимира Арсеньева. И все это опять же не столько интерес к «загадочной русской душе», сколько к японской.

» (1952) по «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого. Есть еще экранизация «На дне» (1957) Максима Горького и упомянутый «Дерсу Узала» по книге исследователя Сибири Владимира Арсеньева. И все это опять же не столько интерес к «загадочной русской душе», сколько к японской.

Можно искусственно противопоставить Куросаву и Одзу, Чаплина![]() и Китона

и Китона![]() , тем более – Толстого и Достоевского. В России любят говорить, что это разные литературные миры. Но Куросава увидел большое на расстоянии и нашел в нем единое. Любовь к русской классике укоренена в японской культуре. Страна открылась миру тогда, когда эти книги были суперсовременной новаторской литературой. Японцы «учились писать» на русских книгах: без Достоевского нельзя представить того же Акутагаву. Сближение культур символично представлено в экранизациях Достоевского и Толстого снегом, который и «русский», и «японский». Земля страдает, и мы не отводим взгляд, но снег падает на нее покрывалом, смягчая боль, и смотреть становится немного легче.

, тем более – Толстого и Достоевского. В России любят говорить, что это разные литературные миры. Но Куросава увидел большое на расстоянии и нашел в нем единое. Любовь к русской классике укоренена в японской культуре. Страна открылась миру тогда, когда эти книги были суперсовременной новаторской литературой. Японцы «учились писать» на русских книгах: без Достоевского нельзя представить того же Акутагаву. Сближение культур символично представлено в экранизациях Достоевского и Толстого снегом, который и «русский», и «японский». Земля страдает, и мы не отводим взгляд, но снег падает на нее покрывалом, смягчая боль, и смотреть становится немного легче.

«Расёмон» в кинотеатрах со 2 ноября![]() .

.

«Расёмон». Трейлер с английскими субтитрами

Андрей Гореликов

23.03.2020

Отец будущего режиссера происходил из дворянской, собственно, самурайской семьи, его мать была из купеческого сословия. Акира был младшим из восьми детей, правда, к моменту его рождения один из братьев уже умер. У мальчика остались сестры и старший брат Хейдо, который работал «закадровым голосом» на сеансах немых фильмов. Конечно, Хейдо приучил Акиру к западным фильмам — притом что обеспеченная столичная семья Куросава сама по себе была достаточно вестернизированной.

Еще один портрет Акиры Куросавы

В 1923 году в Токио произошло землетрясение. Брат повел Акиру на улицу, чтобы тот увидел последствия катастрофы. Когда 13-летний мальчик пытался отвернуться, Хейдо силой заставлял его смотреть на трупы людей и лошадей.

Еще через десять лет Хейдо покончит с собой. Надо полагать, в определенной степени он был одной из довольно многочисленных и позабытых жертв звуковой революции в кинематографе. Акира остался за старшего. Ему было суждено подчинить себе кино, не покорившееся его брату – образцу для подражания. Фильмы Куросавы будут состоять из тех же воспринятых в юности элементов. Боль личной утраты, боль народа, боль Земли. Притягательность зрелища и неумолимость прикованного к разрушению взгляда. Одержимость.

Тосиро Мифунэ «снялся» в аниме «Онимуся»

Конфликт фильмов Куросавы обычно можно свести к конфликту человека и мира. Шекспировский, толстовский, японский герой глазами режиссера мучительно пытается вырваться из рамки, из пейзажа, в котором оказался. Чаще побеждает мир. Если и человек, то его победа, как сказано в «Семи самураях

Начав с патриотического кино времен войны, Куросава стал певцом индивидуальности, апологетом человека, обреченного на экзистенциальный выбор. Считается, что это в частности отвратило от него именно японское критическое и кинематографическое сообщество. Впрочем, два десятилетия он черпал вдохновение именно в японской истории, мифологии, героике. «Гений дзюдо» (1965) национальным стилем побеждает американского боксера. «Телохранитель

«Телохранитель»

Куросава всегда стремился властвовать над всем в своих фильмах. Знаменит его метод: снимать каждую сцену несколькими камерами с длинными объективами, чтобы режиссер один знал, что из снятого пойдет в работу — актерами оставалось лишь играть максимально натурально. Куросава дотошно корпел над сценарием вместе с авторами, выстраивал огромные, избыточно натуралистические декорации, помнил каждый снятый кадр и, наконец, сам монтировал фильм — любимая для него часть работы. Режиссер — божество, которое одно только может увидеть все, случившееся в чаще в фильме «Расёмон

Преданные Куросаве коллеги говорили между собой, что тот — лучший режиссер студии «Тохо», лучший сценарист в Японии и лучший монтажер в мире. Возможно, Куросава был так захвачен монтажом, потому что здесь контроль автора над произведением, да и над зрителем, проявляется полным образом. Считается, что Куросава популяризировал и довел до совершенства осевую склейку: вид джампката, когда резко меняется расстояние по оси между камерой и объектом. То есть, нас резко кидает по направлению к или от героя или предмета внутри одного кадра. Это прием, который в некотором смысле обнажает нереалистичность происходящего, уничтожает «естественность». Для режиссера кино — это условность, игра. Но игра не перестает быть важной, как сама жизнь, вроде той же игры мальчика в «Под стук трамвайных колес

Матросы против драконов: о «Броненосце "Потемкине"» Эйзенштейна

Очевидно, что на Куросаву повлиял немецкий экспрессионизм. Он всегда называл Ланга

По словам Куросавы, он не мог контролировать только «своего» актера Тосиру Мифунэ

Свободная камера и пластичные декорации гения Мурнау

Корпоративный японский дух требовал ненавидеть выскочку. Грубого, крикливого, нарочитого и наивного в своих таких «неяпонских» фильмах. После провала «Под стук трамвайных колес», где Куросава впервые обратился к цвету, он попытался покончить с собой. Затем ему протянули руку помощи — из Советского Союза.

Мировой и российский успех «Дерсу Узала

«Ран»

И все же его широко известная репутация интернационального, вестернизированного творца в оппозиции чисто национальным гениям Одзу или Мидзогути

Судьба Куросавы на родине отчасти напоминает судьбу Ингмара Бергмана

Почему Ингмар Бергман не стареет

Куросава все же был совершенным японцем. Мегаломания некоторых проектов, когда Куросава строил целый город ради пары сцен, а затем еще специально состаривал дома для более натуральной изношенности, вполне в духе местного подхода к зрелищам. Такова и совершенно местная проблематика: например, в «Плохие спят спокойно

Что до внутреннего принятия, тут все не так просто. Когда Ричард Гир

«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему»: как философия стоицизма привела джедаев к краху

В России репутации Куросавы не может помешать уже ничего. Ведь он снял в том числе лучшие экранизации русской классики: «Идиота

Можно искусственно противопоставить Куросаву и Одзу, Чаплина

«Расёмон» в кинотеатрах со 2 ноября

«Расёмон». Трейлер с английскими субтитрами

Андрей Гореликов

23.03.2020

Понравилось:

Автор: Wayne

Комментариев: 0

Надо знать.

Биография Полины

Биография Полины Стрельниковой Полина Вадимовна Стрельникова (девичья фамилия – Сыркина) – удивительно талантливая и трудолюбивая белорусская актриса, полюбившаяся зрителям после после выхода сериалов «Однолюбы», «Хроника гнусных времен», фильмов «Кадет» и «Дочь генерала» и многих других ярких

→ Подробнее:)

Мы в соц. сетях

Актёры и режиссёры

Разместить рекламу

Сегодня

«Всё о Шоу Бизнесе» - самые популярные новости кино.

Начнем с того, что на сайте общаются сотни людей, разных религий и взглядов, и все они являются полноправными посетителями нашего сайта, поэтому если мы хотим чтобы это сообщество людей функционировало нам и необходимы правила.

Мы настоятельно рекомендуем прочитать настоящие правила, это займет у вас всего минут пять, но сбережет нам и вам время и поможет сделать сайт более интересным и организованным. Начнем с того, что на нашем сайте нужно вести себя уважительно ко всем посетителям сайта.

Не надо оскорблений по отношению к участникам, это всегда лишнее.

Лучшие посты

Недавние посты

Сегодня в топе